“中外学子来做客”跨学科圆桌交流会第五期即将来袭。当AI开始批改作文、“00后”在B站开课、“通识教育”成为热词,在这个知识光速迭代的时代,我们究竟该如何培养“完整的人”?“中外学子来做客”跨学科圆桌交流会,和哲学家、教育家们一起,拆解黑板背后的时代命题。

在百周年纪念讲堂四季庭院里,来自众多国家的师生们围坐在几张圆桌旁,交谈声在咖啡氤氲的香气间此起彼伏。过去的几个学期间,来自希腊的学生和中国的数字人文大咖,辩论文化遗产能否被算法“复活”;德国的物理学硕士生和一位新加坡本科生,用本国案例与北京大学社会学教授探讨社会治理之道。而角落里,一位高中生正埋头记录——他的笔记本上,左边写着“碳中和”,右边画着爱琴海的落日。

这就是“中外学子来做客”跨学科圆桌交流会的最真实的场景。没有方方正正的讲台,没有PPT和评分,只有咖啡香、绿植和一群在各自学科领域“较真”的人。在这里,有五湖四海的口音,不同的肤色,共同拆解这个时代迫切的命题:当生活哲学遇上技术变革、文化遗产与环境保护碰撞社会经济发展……世界各地的人们到底该如何回应时代之变,以跨文化的交流与跨学科的碰撞,加深人与人、国与国之间的理解与交流?这些,便是北京大学国际合作部筹划的,“国际交换生在北大:中外学子来做客”(Global Exchange@PKU: Exchange Cafe)跨学科圆桌交流会的初心所在。

01 学术对谈:一场开放真实的思维交响

这场跨文化的学术圆桌对谈在筹备阶段便锚定了方向和宗旨:聚焦具体议题,拒绝停留在“文化差异”的浅滩。如何让这场交流会深入人心,真正地为学校,为中外师生群体创造实实在在的友好交流环境,“言之有物”,是“做客”活动交给自己的核心议题。“要把现场的观众放在心里”。从“教授引入-中外学子案例分享-自由讨论”,努力实现知识的层层递进与深入浅出,力争让每一个人,无论是对讨论中的话题略有兴趣还是颇有研究,不论是抱着熟悉概念还是深入交流的目的,都能在这场包容的对话里,找到属于自己的一席之地。

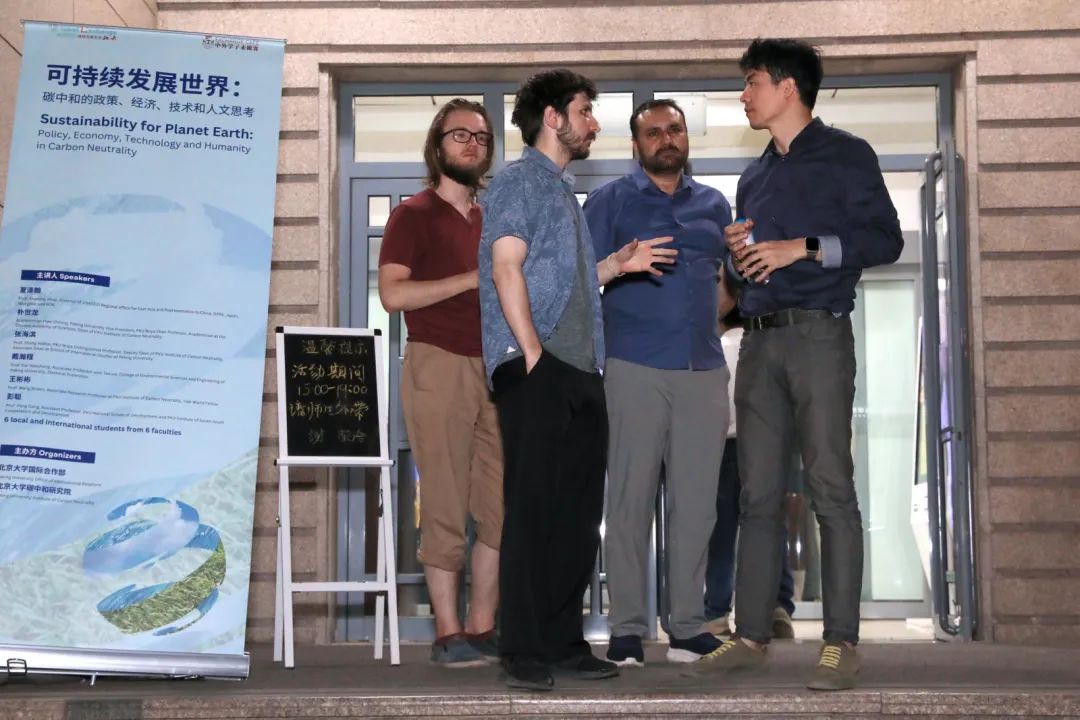

老师们分享案例、讨论交流

活动现场

中外同学们对于议题的个人分享与思考最能体现活动的本质,在此环节中同学们能够充分发挥主观能动性,就感兴趣的话题一齐思考、琢磨、表达。不同于在课堂上被框架规定、接受评分或担心成绩,在这里只需要一个话题,就能有多种视角的精彩演绎,跳出课堂“标准答案”的框架,实现自由思辨的跃迁,在知识分享中碰撞思辨的火花,在案例分析中促进文化的交流。

同学们在活动中进行案例分享

中外学生组团进行案例筹备

同学们在活动中自由交流

活动后师生仍在交流

02 中外案例:世界在北大触手可及

“中外学子来做客”跨学科圆桌交流会已经成功举办了四场活动。“中外学子合作案例解析”,是“做客”活动的一大特色。起初团队设想,北京大学拥有如此丰富的学科与特色优势,从新工科到数字人文,吸引了世界上不同高校、不同文化背景与专业的国际交换生。应当有一个平台,让这两个群体发生积极的互动,让世界更好地认识北大,也让北大更好地了解世界。

“AI世界来临,我们应该如何建构人类空间?”

第一期:“智能未来?哲学与技术视角下的人工智能案例分享与对话”,聚焦时下火热的ChatGPT,对它的技术原理和对人类的影响展开讨论。在教育领域,2023年初国外有些高校已经开始运用人工智能辅助教学,国内各大高校也在进行着积极的探索。来自德国慕尼黑工业大学计算机专业的硕士研究生尼古拉和于继洲,列举了母校的例子,其部分院系已经采用了大语言模型进行教学辅助,从而提供及时的、半自动化的反馈,他们用本国的案例与北大师生进行了经验的交流。

“新工科的发展如何打造崭新的社会前景?”

第二期:“社会‘智’理:新工科如何赋予现代社会智慧‘大脑’”在新燕园开展。来自德国亚琛工业大学物理学专业的硕士研究生艾欧力通过青岛中德生态园与德国绿色低碳住宅的案例、新加坡国立大学大数据管理专业的本科生方怡蓁对本国智能交通系统展开技术层面的演示,论证新工科在本地、国家、全球等不同尺度范围内对社会发展,以及在促进经济增长、提高人们生活品质方面带来的积极影响。

“碳中和的政策所带来的影响与可持续发展的未来是怎样的?”

第三期:“可持续发展世界:碳中和的政策、经济、技术与人文思考”,核心则落在了社会发展的另一大议题——碳中和政策与可持续发展。在案例讨论环节,来自加州大学伯克利分校环境研究专业的本科生俞苗,掏出一个本校研发的碳足迹计算器现场演示:改变出行方式,多乘一趟公交,就可以为地球留下一片绿色。联合国教科文组织首席代表、北京大学碳中和研究院资深教授现场参与,与中外学生交换意见。大家一致认为,国际合作与全社会参与对推动碳中和转型具有不可或缺的重要性。

“全球数字时代来临,应如何保护我们的文明遗产?”

第四期:“由敦煌之盛至爱琴之美:全球与数字视角下的文化遗产保护与传承”,将讨论的重点放在了文化保护上,探讨文明遗产未来的存续方向。来自巴黎高等研究实践学院中国学方向的博士研究生鲍乐民、希腊帕特雷大学语言学方向的硕士研究生莉娜等同学,通过自身国家的实际生动案例出发,结合各自专业、学科与文化背景,阐释国际合作与数字化智能科技发挥的诸多重要作用,分享对文化遗产传承与保护的独到见解。而北京大学作为文化遗产保护与研究领域的先行者,在这场活动展现了独属于北大的文化遗产保护与传承经验。

03 构建平台的诸多挑战

每一期看似轻松的圆桌对谈背后,都是一场精密的“学术匹配实验”。一个个精彩选题的背后,也蕴含着诸多巧思与艰辛:它需要综合考量老师和同学们的研究方向,让每个人都有话可说,也需要在一定程度上回应学校与世界的关切。

并且在筹备初期,除了需要思考各种选题方向,遇到的其他困难也远超预期。开展活动之前首先需要的便是协调三类主要的参与者:专业对口的国际交换生、相关领域的中国学生,以及愿意深度参与的教授。有一次,筹备团队查看了全校国际交换生的名单,发现符合要求的学生并不多,有人专业匹配但语言不通,有人热情高涨却缺乏研究基础。正是这种对“天时地利人和”的高要求,团队成员起初也不确定是否能够办成功。

尤其是在第一期活动举办之前,一切都是未知数。“最开始,我和小伙伴们一遍遍打磨方案,明明内容构思已经较完善,但还在琢磨怎么对教授们发出那封最‘合格’的邀请函”,活动组织者之一,国际合作部的阚平老师坦言道,“在这里,知识不是‘喂’给你的,我们要找的是真正对活动感兴趣、并且愿意促成这场交流的‘有识之士’们。”为了邀请一位教授,她甚至“潜伏”进他的课堂整整一个月,与教授渐渐熟络之后才鼓起勇气递出了那一封邀请函,而教授也欣然答应,用一句“Don’t be nervous”鼓励与肯定了团队成员的努力。

04 文化交流的宝贵延续

这场圆桌神奇的地方在于:它让偶然的相遇,变成了必然的同行。

历史学系的范韦里克教授和密苏里大学的尚闻一教授,因为讨论古希腊史料数字化,现在正联手重建西方古典学数据库,让沉睡千年的文字在代码中“复活”;数字人文专家王军教授和希腊帕特雷大学的交换生莉娜,从儒藏电子化的争论中发现共同课题,组建了一支跨国研究团队;而那些在活动中积极辩论、传递思想,甚至有时争辩到面红耳赤的同学们,活动后竟组队报名国际赛事,用“辩论对手”的身份成了“最佳队友”……“我们原本只是来分享观点,最后却带走了整个研究方向和一辈子的合作伙伴。”圆桌旁,迸发出的火花不断敲打学科的边界,让每个人看见自己未曾设想的可能。正如希腊姑娘莉娜在分享时所说:“在北大这张圆桌前,我们交换的不只是知识,更是彼此看世界的眼睛。”

莉娜在活动中的分享画面

活动后同学们的合照

当有同学连续参加四场活动从未缺席,当北大附中的同学勇敢举手质疑教授观点,当联合国教科文组织官员夏泽翰坐在观众席频频点头——这场名为“中外学子来做客”的圆桌会谈,早已超越了普通学术活动的边界。在这里,高中生可以和世界顶尖学者探讨AI伦理,业余爱好者能用独特视角启发专业人士,联合国官员也会为同学的创新观点记满笔记。这场持续四季的学术聚会,正在打造“开放、平等、共享”的对谈平台。而在此过程中,学校资源主动面向社会敞开怀抱,同时也将北大的故事、北大经验和智慧与世界更多的人进行交流。

活动时大家分享观点、积极交流

通过参加这次“由敦煌之盛到爱琴之美”的活动,我深刻地了解到全球人们在各个方面发挥自己的价值。无论是亲临当地还是通过数字方式,世界学子与学者都在不遗余力的为世界文化遗产的保护与传承出力。身为一名北大附中的高中生我感到非常幸运,有机会参与到如此发人深省的课程当中,更加深刻的理解了保护与传承、平衡与发展世界文化遗产的重要意义。

——北大附中马瑞骐

四期活动我一次都没有缺席。“做客”展现出知识的深度和人际关系的独特融合。正如罗马尼亚的一句谚语所说,“人类使这个地方神圣化”,这场圆桌对谈体现了这种精神。这不仅仅是关于讨论的多样主题,不仅仅是关于其中的学术交流,更是关于将这些想法变为现实,通过他人的眼睛体验世界的独特经历。每一次对话、每一个分享的故事和每一个时刻都会留下永久的印记,拓宽你的视野,加深你对世界和自身位置的理解。

——北京大学国际关系学院罗马尼亚籍博士研究生高安娅

05 未来对谈的无限创新

圆桌交流会开展得蒸蒸日上的同时,幕后团队同时也在不断地反思,力求在下一场活动当中做得更好,试图在每次新活动中都能有所创新。希望更多地与不同学院、不同校区、不同相关机构进行合作,持续构筑不同专业、不同领域、不同文化之间交流的桥梁。

而就在本学期,“中外学子来做客”圆桌对谈的第五期活动即将拉开帷幕。无论你是希望聆听教授们所分享的前沿学术研究,还是期待分享自身文化视角下的独特见解,都欢迎来到这方圆桌构成的思想天地,共同碰撞有关学术与文化的奇妙火花。这不仅仅是一场对谈,更是一段有关文化、交流、梦想的旅程,每位参与者都在用独特的思想,书写属于自己的诗篇。

在每期“做客”活动中,时间总是短暂。但只要对话仍在这一方天地间不断发生,只要人们仍愿意在倾听中寻求共鸣、在交流中彼此学习,那么这些微小平凡的相聚瞬间,日后便能够成为串联这个世界、连接你和我的美丽音符,像小石子投入池塘,不断荡漾起理解与合作的涟漪。

来源 |北京大学融媒体中心、北京大学国际合作部

文字 |刘健舒

图片 |北京大学国际合作部

排版 |唐儒雅

责编 |陈蕾